Bundestagswahl 2025

Ergebnisse und Statistiken

Die Bundestagswahl 2025 in Deutschland war eine heiß erwartete Abstimmung, die nicht nur aufgrund ihres vorgezogenen Zeitpunkts wegen des Scheiterns der Ampel-Koalition, sondern auch wegen der signifikanten Verschiebungen im politischen Spektrum herausstach. Mit einer überragenden Wahlbeteiligung von 82,5% - die höchste seit der deutschen Wiedervereinigung - zeigten die Bürger ein starkes Engagement in der politischen Gestaltung ihres Landes.

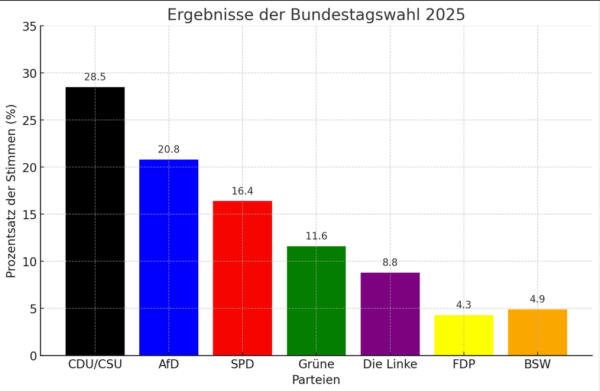

Die CDU/CSU behauptete sich wie erartet als stärkste Kraft, obwohl sie mit 28,5% der Stimmen ihr zweitschlechtestes Ergebnis erzielte und die angepeilte 30er-Marke nicht knackte. Die AfD erreichte mit 20,8% ein historisches Hoch und etablierte sich als zweitstärkste Partei, ein Umstand, der das politische Gefüge Deutschlands deutlich verändert. Die SPD fiel deutlich auf 16,4% zurück, das schlechteste Ergebnis seit 1933, was ihre Position im Bundestag erheblich schwächte und Bundeskanzler Olaf Scholz abstrafte.

Die Grünen wurden mit 11,6% ebenfalls von den Wählern abgestraft. Ganz bitter war der Abend für FDP. Sie scheiterte mit 4,3% deutlich an der 5%-Hürde, was ihr den Einzug in den Bundestag verwehrte. Das war die Quittung der Wähler, dass sie ale eher rechte Partei über Jahre hinweg eher linke Ampelentscheidungen mittrug.

Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW), das aus früheren Mitgliedern der Linken hervorging, scheiterte sehr knapp mit 4,9% an der Hürde. Damit erlangte die neue Partei keine Sitze.

Sitzverteilung

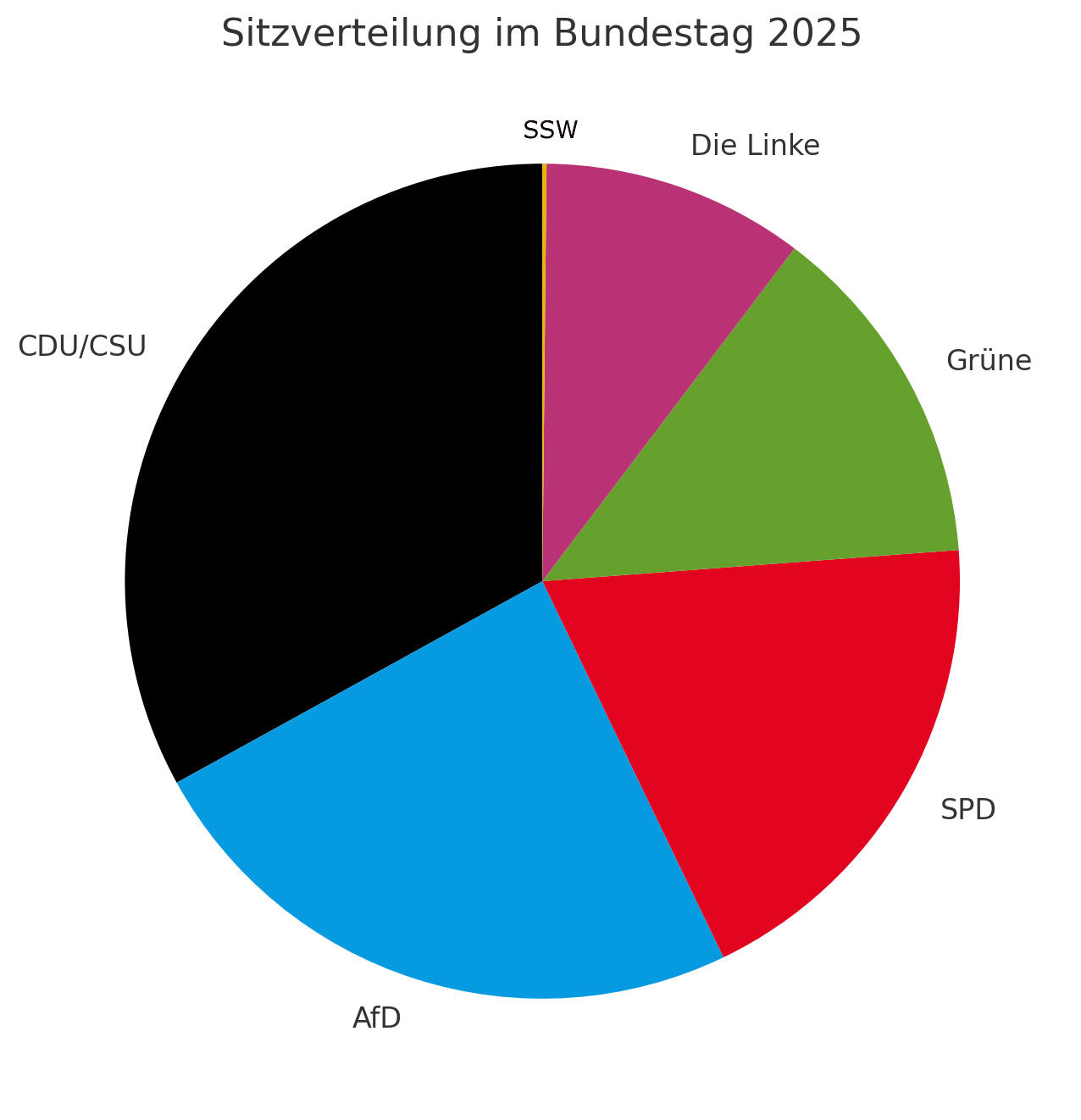

- CDU/CSU: 208 Sitze

- AfD: 152 Sitze

- SPD: 120 Sitze

- Grüne: 85 Sitze

- Die Linke: 64 Sitze

- SSW: 1 Sitz

Wahlreform

Die Reform des Wahlrechts für die Bundestagswahl 2025 zielte darauf ab, die Größe des Bundestags dauerhaft auf 630 Abgeordnete zu begrenzen, im Vergleich zu den vorherigen Anzahlen, die deutlich darüber lagen. Diese Änderung wurde durch die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP vorangetrieben und führte zu bedeutenden Anpassungen in der Struktur der Mandatsverteilung.

Wesentliche Änderungen umfassten die Abschaffung der Überhang- und Ausgleichsmandate, was eine direktere und proportionalere Zuordnung der Sitze gemäß den Zweitstimmenanteilen der Parteien ermöglichte. Kandidaten, die in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten, ziehen nun nicht mehr automatisch in den Bundestag ein, sondern nur dann, wenn dies durch das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei gedeckt ist. Diese Neuerung soll dazu beitragen, die Parlamentsgröße effektiv zu kontrollieren und die Kosten sowie den organisatorischen Aufwand, der mit einem größeren Parlament verbunden ist, zu reduzieren.

Obwohl ursprünglich geplant war, die Grundmandatsklausel abzuschaffen, welche Parteien mit mindestens drei gewonnenen Direktmandaten auch unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug in den Bundestag ermöglicht, wurde dieser Teil der Reform vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Die Klausel bleibt daher weiterhin in Kraft, was sicherstellt, dass auch kleinere Parteien mit regionaler Verankerung weiterhin repräsentiert werden können.

Kanzlerkandidaten

Friedrich Merz (CDU/CSU), 69 Jahre alt und erfahrener Politiker, trat als Kanzlerkandidat der CDU/CSU an. Merz, ein studierter Jurist und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock, fokussierte sich in seinem Wahlkampf auf Themen wie das Wirtschaftswachstum und die Stärkung der europäischen Integration. Seine politischen Kernforderungen umfassten die Erhöhung der inneren Sicherheit, eine restriktivere Asylpolitik und die Förderung einer robusten Wirtschaftspolitik.

Olaf Scholz (SPD), der amtierende Bundeskanzler und 65 Jahre alt, strebte eine Fortsetzung seiner Amtszeit an. Scholz konzentrierte sich auf die Weiterführung seiner begonnenen Klimapolitik und die Stärkung der digitalen Infrastruktur. Zu seinen Hauptanliegen gehörten zudem die Förderung sozialer Gerechtigkeit und die Unterstützung von Innovationen im Technologiebereich.

Alice Weidel (AfD), 45 Jahre alt und ökonomisch versiert, war die Kanzlerkandidatin der AfD. Weidel setzte sich stark für die Wiedereinführung der Kernkraft ein, forderte eine Verschärfung der Migrationspolitik und eine Reduzierung des Einflusses der Europäischen Union. Ihre Kampagne zielte darauf ab, konservative und wirtschaftsfreundliche Wählerschichten anzusprechen.

Robert Habeck (Die Grünen), 55 Jahre alt und ehemaliger Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, trat für die Grünen an. Habeck, der auch als Schriftsteller für Kinderbücher tätig war, legte seinen Fokus auf Umweltschutz, die Förderung erneuerbarer Energien und die Realisierung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Seine Ziele waren darauf ausgerichtet, Deutschland als führende Nation in der globalen Klimapolitik zu etablieren.

Sahra Wagenknecht (BSW), 52 Jahre alt und renommierte Ökonomin, war die Kanzlerkandidatin des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Als ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken brachte Wagenknecht eine kritische Perspektive auf die aktuellen politischen Strukturen mit in den Wahlkampf. Sie setzte sich für eine restriktivere Migrationspolitik ein, forderte eine konsequentere Abschiebungspolitik und strengere Regelungen für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern. Zudem war sie gegen Waffenlieferungen und höhere Verteidigungsausgaben, um stattdessen in soziale Sicherheit und Wirtschaftsreformen zu investieren. Wagenknecht zielte darauf ab, Wähler anzusprechen, die eine klare Alternative zu den traditionellen Parteien und eine Fokussierung auf soziale Gerechtigkeit suchten.